كشف الغمة 247- كتاب الصلاة (137) سنن متعلقة بيوم العيد

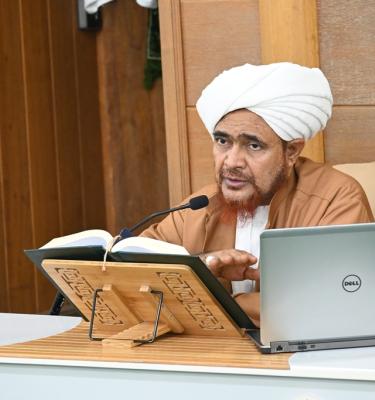

شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب كشف الغُمَّة عن جميع الأمة، للإمام عبدالوهاب الشعراني: 247- كتاب الصلاة ( 137) سنن متعلقة بيوم العيد

صباح الثلاثاء 23 جمادى الآخرة 1446 هـ

يتضمن الدرس نقاط مهمة، منها:

- الحكمة من خروج النبي للعيد من طريق والرجوع من طريق آخر

- تعجيل صلاة عيد الأضحى وتأخير صلاة الفطر

- صلاة العيدين بدون أذان ولا إقامة

- كيفية النداء لغير الصلوات الخمس

- حكم حضور خطبة العيد

- هل تصح خطبة العيد قبل الصلاة؟

- التكبير في خطبة العيد

- سور تقرأ في صلاة العيد

- عدد تكبيرات صلاة العيد

- هل تصلى صلاة قبل العيد وبعده؟

- السكوت بين التكبير وماذا يقرأ

نص الدرس مكتوب:

"وكان ﷺ يرجع من العيد في غير الطريق الذي خرج منه وفي بعض الأوقات وكان يرجع فيما جاء منه ﷺ، وكان ﷺ يعجل صلاة الأضحى ويؤخر صلاة الفطر إلى قريب من وقت الضحى واعتباره من ارتفاع الشمس قدر رمح، وكان ﷺ يصلي العيدين بغير أذان ولا إقامة ثم يخطب بعدهما ويقول: "ليس في العيدين أذان ولا إقامة"، وكان البراء -رضي الله عنه- يقول: خطبنا رسول الله ﷺ مرة يوم النحر قبل الصلاة، وكان ﷺ يخطب على المنبر، وتارة على شيء يقف عليه، وخطب مرة على ناقته وحبشي أخذ بزمامها.

وكان ﷺ يقرأ في صلاة العيد بسبح اسم والغاشية، وتارة بـ (ق) واقتربت الساعة، وتارة بغير ذلك، وكان علي -رضي الله عنه- إذا صلى العيد بالناس يسمع من يليه ولا يجهر ذلك الجهر، وكان ﷺ يكبر في الركعة الأولى سبعًا قبل القراءة، وفي الثانية خمسًا قبل القراءة، وكان حذيفة وأبو موسى الأشعري -رضي الله عنهما- يقولان: كان رسول الله ﷺ يكبر في الأضحى والفطر أربع تكبيرات كتكبيره على الجنائز"، وكان أبو موسى يكبر بالبصرة أربعًا حين كان أميرًا عليهم، وكان عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- إذا قال له شخص علمني صلاة العيد يقول: "كبر في الأولى خمسًا، وفي الثانية أربعًا".

آللهُمَّ صلِّ أَفضلَ صَلَواتِكَ على أَسْعدِ مَخلوقاتكِ، سَيِدنا محمدٍ وعلى آلهِ وصَحبهِ وَسلمْ، عَددِ مَعلوماتِكَ ومِدادَ كَلِماتِكَ، كُلََّما ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ اٌلذّاكِرُون، وَغَفِلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الغَافِلوُن

الحمد لله مُكرِمنا بشريعته وبيانها على لسان عبده وحبيبه وصفوته وخير بريته سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرَّم عليه وعلى آله وصحابته وأهل ولايته ومتابعته، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الرحمن من خليقته، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.

ويواصل الشيخ -عليه رحمة الله تعالى- ذِكر ما يتعلق بصلاة العيد، وذكر خروج النبي ﷺ إلى مكان العيد بطريق ورجوعه بطريق آخر هو الغالب؛ قال: "وكان ﷺ يرجع من العيد في غير الطريق الذي خرج منه وفي بعض الأوقات وكان يرجع فيما جاء منه ﷺ"، وبذلك كان المشي أيضًا إلى أي قربة وإلى أي خير إذا كان له عدد من الطرق ينبغي أن يذهب بالطريق الأطول؛ لأن الخطوات في الذهاب أعظم أجرًا، فيطلب الطريق الأطول لتكون الخطوات أكثر، ثم يرجع بالطريق الأقصر، وإن كانت تُحسب له الخطوات لكن أجرها أقل من أجر خطوات الذهاب إلى أداء صلاة العيد، إلى أي فعل أي: معروف ومُقرِّبٍ إلى الله تبارك وتعالى.

فإذًا: ينبغي أن يذهب بطريق ويرجع من أخرى اتباعًا للنبي ﷺ. وأصل الحديث جاء ايضا في صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى.

-

ثم قالوا: ما الحكم في ذهابه بطريق ورجوعه في أخرى؟

-

ليشهد له الطريقان.

-

ولزيادة الأجر.

-

وليتصدق على أُناس هنا، وعلى أُناس في الطريق الآخر.

-

وليتعرض للاستفتاء؛ أن يستفتى ويُسأل عن الدين.

-

وليغيظ المنافقين؛ وإلى غير ذلك مما استشَّفوه من الحِكَم، وفعله ﷺ بتوفيق الرحمن، ونور النبوة ينطوي على حِكَمْ كثيرة ما يحيط بها غير الحق وغير رسوله ﷺ.

قال: "وكان ﷺ يعجل صلاة الأضحى ويؤخر صلاة الفطر إلى قريب من وقت الضحى واعتباره من ارتفاع الشمس قدر رمح".

-

يقول جمهور الفقهاء: إن أول وقت صلاة العيد عند ارتفاع الشمس قدر رمح.

-

قال الشافعية: يجوز أن تصلى العيد من بداية الطلوع؛ من طلوع الشمس؛ ولكن الأفضل أن تؤخر إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح خروجًا من الخلاف.

ثم ينبغي في عيد الأضحى أن لا يؤخر عن هذا الوقت، وهو وقت ارتفاع الشمس قدر رمح، مع أن ارتفاعها قدر رمح أي: ارتفاعها من بداية محل طلوعها فيما يبدو للعين بمقدار سبعة أذرع فهو طول الرمح.

وفي صلاة الفطر: يُؤخر بعض الشيء، ليتسع الوقت لإخراج الفطرة، أما في صلاة الأضحى فيُعجِّل ليتسع الوقت لذبح الأضاحي.

إذًا فأفضل أوقاتها: "عند ارتفاع الشمس قدر رمح"، في الأضحى لا ينبغي تأخيرها عن هذا الوقت، وفي الفطر يؤخر بعض الشيء، تأخيرها قليلًا؛ لأنه ﷺ كتب إلى بعض الصحابة أن يُقدِّم صلاة الأضحى ويؤخر صلاة الفطر.

قال: "وكان ﷺ يصلي العيدين بغير أذان ولا إقامة".

-

وكذلك جميع النوافل المشروعة فيها الجماعة ليس لها أذان ولا إقامة؛ إنما يختص الأذان والإقامة بالفرائض الخمس.

يُؤذن لها ويُقام، أما غيرها وإن شُرِعَ فيها الجماعة كالعيدين، والاستسقاء، والكسوف، والخسوف، وصلاة التراويح، وصلاة الوتر في رمضان؛ فلا يُؤذن لها ولا يُقام؛ فالأذان مشروع لخصوص الصلوات الخمس.

وفي صحيح مسلم يقول سيدنا جابر بن سمرة: "صليت مع رسول الله ﷺ العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة".

ولكن ما شُرِعَ فيه الجماعة من غير الصلوات الخمس يُنادى لها من دون أذان، لكن يُنادى بمثل: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. فيُنادى للتراويح، يُنادى للكسوف والخسوف، يُنادى لصلاة الاستسقاء.

-

ينادى لصلاة العيد: الصلاةُ جامعة، أو الصلاةَ جامعة.

-

هكذا قال الشافعية.

-

وهكذا يقول الحنابلة: في العيدين والكسوف والاستسقاء يُنادى: الصلاة جامعة.

-

كذلك يقول الحنفية والمالكية: في صلاة الكسوف يُنادى: الصلاة جامعة.

عند بعض المالكية أيضًا لصلاة العيدين والقاضي عياض من المالكية على مذهب الشافعي استحسن ما استحسنه الشافعي لكلٍ صلاة لا يؤذن لها يُنادى: الصلاة جامعة.

فإما الصلاةُ جامعة مبتدأ وخبر، أو الصلاة َ على الإغراء هي جامعةٌ أو جامعةً حال، الصلاة جامعة.

جاء في صحيح مسلم: "قالت السيدة عائشة -رضي الله عنها-: خَسَفَتِ الشمس على عهد رسول الله ﷺ فبعث مناديًا يُنادي: الصلاة جامعة".

قال: "ثم يخطب بعدهما ويقول: "ليس في العيدين أذان ولا إقامة".

-

فالخطبة سنة.

وجاء في رواية أبي داود والحاكم عن عبد الله بن إسحاق قال: "شَهِدْتُ مع النَّبيِّ ﷺ العيدَ، فلمّا قَضى الصَّلاةَ، قال: إنّا نَخطُبُ، فمَن أحبَّ أنْ يجلِسَ للخُطبةِ فلْيَجلِسْ، ومَن أحبَّ أنْ يَذهَبَ فلْيذهَبْ".

وأكد المالكية على حضور الخطبة وقالوا إنها من سنة الصلاة، فمن شهد الصلاة لم ينبغي له أن يترك حضور سنة الخطبة، قالوا: فهو كمثل ركعتي الطواف من الطواف المسنون، لا ينبغي أن يطوف ثم لا يصلي بعده ركعتين، قال: فكذلك ينبغي أن لا يصلي العيد ثم لا يحضر خطبة العيد.

-

ووقتها بعد صلاة العيد بإجماع الأئمة.

فإذا خطب قبل الصلاة؟:

-

فعند الحنفية والمالكية يقولون: تصح الخطبة ولكنه مُسيء، يكون قد أساء الخطيب.

-

أما الشافعية والحنابلة قالوا: ما تصح أصلًا ولا تعتبر، فإذا صلى فليخطب ولا عبرة للخطبة قبل الصلاة، وإنما الخطبة بعد العيدين.

قال الحنفية والمالكية: تعتبر ولكنه مُسيء، صاحبها مسيء أي: فاعل مكروه؛ وقال الشافعية والحنابلة: لا تعتبر أصلًا مهما خطب قبل صلاة العيد فالسنة إذا صلى أن يخطب؛ ولا عبرة بالخطبة قبل الصلاة.

-

وفي خطبة العيد يسن افتتاحها بالتكبير.

فيكبر في الأولى تسع تكبيرات، وفي الثانية سبع تكبيرات، فإن كبر أقل من ذلك أو أكثر جاز، وينبغي أن يكون وترًا، كذلك في أثناء الخطبة ينبغي أن يتخللها التكبير اتباعًا للنبي ﷺ، وقد حزروا -قدروا- في بعض خطب العيد تكبيراته فعدوها فوق الخمسين تكبيرة ﷺ.

قال: "وكان البراء -رضي الله عنه- يقول: خطبنا رسول الله ﷺ مرة يوم النحر قبل الصلاة، وكان ﷺ يخطب على المنبر، وتارة على شيء يقف عليه، وخطب مرة على ناقته وحبشي أخذ بزمامها"، لكن هذه الخطبة في الحج على الناقة.

"وكان ﷺ يقرأ في صلاة العيد -(سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) [الأعلى:1] في الركعة الأولى،-والغاشية" -في الركعة الثانية-".

-

القراءة في صلاة العيدين:

إما "سَبِّحِ" و"الْغَاشِيَةِ"، وإما في الأولى "ق" وفي الثانية "اقْتَرَبَتِ"؛ فقد وردت عنه ﷺ.

قال الجمهور: "سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى" و "الْغَاشِيَةِ".

وقال المالكية: "سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى" في الأولى، وفي الثانية "وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا" ونحو ذلك.

-

ويجهر الإمام.

فهي من الصلوات الجهرية: كالصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء، لأنه ﷺ واظب على الجهر في هذه الصلوات؛ يقول الزهري: "سن رسول الله ﷺ أن يجهر في الفجر في الركعتين والأوليين من المغرب والعشاء ويُسِر فيما عدا ذلك"

-

ثم التكبيرات في الصلاة أيضًا سنة.

"وكان ﷺ يكبر في الركعة الأولى سبعًا قبل القراءة، وفي الثانية خمسًا قبل القراءة".

-

يقول المالكية والحنابلة: صلاة العيدين فيها التكبير ست في الأولى، وفي الثانية خمس، وأوردوا حديث مولى ابن عمر وأبي هريرة، أو يقول نافع مولى ابن عمر: "شَهِدْتُ الأضحى والفِطرَ معَ أبي هُرَيْرةَ فَكَبَّرَ في الأولى سَبعَ تَكْبيراتٍ، قَبلَ القراءةِ وفي الآخِرةِ خمسَ تَكْبيراتٍ، قَبلَ القِراءةِ"، وأيضًا جاء عن عمرو بن عوف المزني: "أن النبي ﷺ كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الثانية خمسا قبل القراءة" رواه الترمذي وابن ماجه.

-

ويقول الحنفية والإمام أحمد: أن صلاة العيدين فيها ست تكبيرات، ويُروى عنهم ثلاث في الأولى وثلاث في الثانية.

-

وجاء عن ابن مسعود: تسع تكبيرات -خمس في الأولى وأربع في الآخرة- المجموع تسع، خمس وأربع.

-

علمنا ما ذهب إليه الشافعية: أنه يكبر في الأولى قبل القراءة سبعًا، وفي الثانية أيضًا قبل القراءة خمسًا.

وقد جاءت أقوال في عدد التكبير، وذكر هنا بعض ما ورد، فذكر: "وكان حذيفة وأبو موسى الأشعري -رضي الله عنهما- يقولان: كان رسول الله ﷺ يكبر في الأضحى والفطر أربع تكبيرات كتكبيره على الجنائز"، وكان أبو موسى يكبر بالبصرة أربعًا حين كان أميرًا عليهم، وكان عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- إذا قال له شخص علمني صلاة العيد يقول: "كبر في الأولى خمسًا، وفي الثانية أربعًا".

-

ثم إن السنة: أن لا يصلي قبل العيد ولا بعده؛ إلا إذا كانت الصلاة في مسجد، فإذا دخل المسجد فيصلي التحية.

-

كذلكم فيما يتعلق بالتكبير:

-

يقول الحنفية: يسكت بين كل تكبيرتين من تكبيرات الزوائد قدر ثلاث تسبيحات.

-

وقال الشافعية: يقرأ في السكتة بين التكبيرة والتكبيرة سرًّا: "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم" ثم يجهر بالتكبير، كذلك يسن أن يرفع يديه عند التكبيرات.

-

وقال الحنفية: التكبيرات في الركعة الأولى قبل القراءة، وفي الركعة الثانية بعد القراءة.

إذًا فيسكت بين كل تكبيرة وتكبيرة عند الحنفية، ويقول عند الشافعية والحنابلة: "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر". وقال المالكية: لا يرفع اليدين عند تكبيرات العيد.

بينما قال الأئمة الثلاثة: يسن رفع اليدين لذلك.

رزقنا الله سعادة الدارين ومتابعة سيد الكونين، وحلَّانا بكل زين، وخلَّانا عن كل شين، وأصلح شؤوننا والمسلمين أجمعين، وفَرَّج كروبنا والمسلمين أجمعين، ودَفَع البلاء عنا وعن المسلمين أجمعين، وأصلَح شؤوننا بما أصلح به شؤون الصالحين مع اللطف والعافية.

بسر الفاتحة

إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه

الفاتحة

28 جمادى الآخر 1446