شرح الموطأ -252- كتاب الضّحايا: باب الضَّحيَّة عمّا في بطن المرأة وذِكْر أيام الأضحى

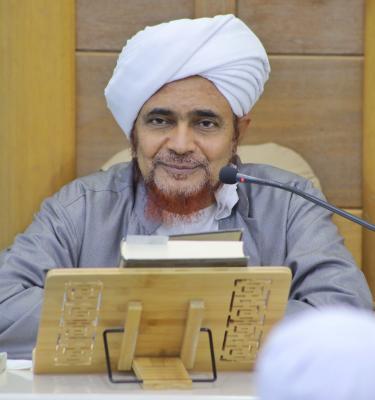

شرح فضيلة الحبيب العلامة عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب الضَّحايا، باب الضَّحِيَّةِ عَمَّا فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ وَذِكْرِ أَيَّامِ الأَضْحَى.

فجر الأحد 5 صفر 1443هـ.

باب الضَّحِيَّةِ عَمَّا فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ وَذِكْرِ أَيَّامِ الأَضْحَى

1402 - وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: الأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الأَضْحَى.

1403 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَالِبٍ مِثْلُ ذَلِكَ.

1404 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يُضَحِّي عَمَّا فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ.

1405 - قَالَ مَالِكٌ: الضَّحِيَّةُ سُنَّةٌ وَلَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ، وَلاَ أُحِبُّ لأَحَدٍ مِمَّنْ قَوِيَ عَلَى ثَمَنِهَا أَنْ يَتْرُكَهَا.

نص الدرس مكتوب:

الحمد لله مُكرمنا بعظيم هذه الشريعة، وبيان أحكامها القويمة الرفيعة، على لسان عبده المجتبى سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرّم عليه وعلى آله وأصحابه الحصون المنيعة، وعلى من والاهم في الله واتبعهم بإحسان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفع الله لهم القدر والمكان، وآلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين، وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.

وبعدُ،

فيذكر لنا الإمام مالك -عليه رحمة الله تعالى- ما يتعلق بالأضحية من حيث وقتها، ومن حيث تأكدها، ومن حيث أنه لا يضحى عمّن لم يولد بعد.

ويقول: "حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: الأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الأَضْحَى." أي: يوم النحر، أي: يوم العاشر من شهر ذي الحجة، وهو يشير إلى ما قرّر علماء الشريعة عن وقت الأضحية>

-

والوقت الذي يصحّ فيه الأضحية بإجماع، هو بعد وقت صلاة العيد -في وقت ذلك اليوم العيد يوم النحر- إلى غروب الشمس، فهذا وقتٌ مجمَع على أنه وقت الأضحية، ويصحّ فيه ذبح الأضحية>

وقد تقدّم معنا الإشارة بالخلاف في ابتداء وقت التضحية:

-

والذي عليه الجمهور أنه بعد ارتفاع الشمس، ومُضيّ مقدار صلاة العيد، وخطبتين.

-

وقال من قال بجواز الذبح قبل ذلك، كما جاء عن أبي حنيفة في أهل القرى والبوادي، وذبحهم لها من الفجر أو من آخر الليل، ليلة الأضحى.

ولكن بعد ارتفاع الشمس، وأن يمضي من وقت الإشراق ما يسع الصلاة وخطبتي العيد؛ ذلك وقتٌ مجمَعٌ على أنه قد دخل فيه وقت الأضحية.

-

ثم يستمر ذلك في اليوم بإجماع.

-

وفي الليلة على قول أكثر أهل العلم.

-

وكذلك اليوم الأول واليوم الثاني من أيام التشريق.

وهذا مذهب الإمام مالك -عليه رضوان الله- فوقت الأضحية عنده ثلاثة أيام: يوم النحر، ويومان بعده. وكذلك هو عند الحنفية. وكما هو في رواية عند الحنابلة، أن وقت الأضحية ثلاث أيام: يوم العيد -يوم النحر- ويومان بعده، اليوم الأول واليوم الثاني من أيام التشريق.

-

وقال الإمام الشافعي -عليه رحمة الله- : بل يستمر وقت التضحية إلى آخر يوم من أيام التشريق، فأيام الأضحية عنده أربع أيام: يوم العيد، ثم الثلاثة أيام بعده، أيام التشريق كلها يصح فيها الأضحية، وسواءٌ في ذلك نهارها وليلها.

وقال الإمام مالك: لا يُذبَح في الليل -في رواية عنه- وإنما يكون في الأيام، (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ) [الحج:28]. وأيام النحر، وليست ليالي النحر، فجعلها أيام وليست ليالي، وإنما يكون الذبح في اليوم. وكذلك يروى عن الإمام أحمد.

وقال الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي: يجوز الذبح في اليوم أو في الليل، في النهار وفي الليل، يجوز عند الحنفية الى اليوم الثاني من أيام التشريق، وعند الشافعية إلى اليوم الثالث من أيام التشريق، فهذا أصحّ ما قيل في وقت الأضحية.

وهناك من قال من أهل العلم ومن غير الأئمة الأربعة بتضييقٍ في وقت الأضحية، أو توسيعٍ وتمديد.

-

ومنهم من قال: إنما يختصّ بيوم النحر فقط، وهذا أضيق ما قيل في الأضحية، ولكن ذلك القول يضعف بما جاء ووَرَد في التضحية.

-

وما عليه جمهور أهل العلم كذلك ما قيل أنه بعد يوم العيد بسبعة أيام، وبعشرة أيام.

-

وما قيل أنه يستمر إلى آخر شهر ذي الحجة، وأن شهر ذي الحجة كله شهر أضحية، من يوم العيد، إلى آخر يوم من أيام شهر ذي الحجة.

-

ولكن أصحّ الأقوال ما ذكرنا عند الأئمة الأربعة: من يوم النحر إلى يومين بعده، أو من يوم النحر إلى ثلاثة أيام بعده، فتصير ثلاثة الأيام أو أربعة الأيام، أيام التضحية.

"قَالَ: الأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الأَضْحَى."؛ يعني: يعد يوم النحر، يوم العيد اليوم العاشر من شهر ذي الحجة الحرام.

ويُروى ذلك أيضًا عن سيدنا علي بن أبي طالب: "وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَالِبٍ مِثْلُ ذَلِكَ."؛ أن الأضحى يوم النحر، ويومان بعده.

و ذكر: "أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يُضَحِّي عَمَّا فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ."؛ يعني: ما لم يولد بعد، ولم يخرج، فلا يدخل في الأضحية، ولكن إذا وُلِدَ أيام الأضحية، فينبغي أن يضحّي وليّه عنه إن وُلِدَ يوم العيد، أو اليوم الثاني، أو اليوم الثالث، أو اليوم الرابع عند الشافعية، فهو أيام الأضحى، فإن لم يُولد بعد، فلا تصحّ الأضحية عمّا في بطن الأم، وإنما الأضحية عمّن قد بَرَز إلى العالم، وخرج من بطن أمه.

ثم إن الأضحية من الأعمال التي جاءت فيها النيابة أيضًا، فيمكن التضحية عن الميّت، وقيَّدَهُ أكثر أهل العلم بأن يكون قد أذِنَ ووصّى أن يذبحوا عنه أضحية، أنه أذِنَ لمن أراد أن يضحي عنه بذلك، يكتبون في وصاياهم أنه أذن لمن أراد أن يضحي عنه. وفي قبولها للنيابة ما مضى معنا في الحديث، أنه ﷺ ضحى بكبشين أملحين أقرنين، وقال عند ذبح الأول: اللهمّ منك وإليك، وهذا عمّن لم يضحِّ من أمة محمد، عمّن لم يضحِّ من أهل لا إله إلا الله، فنابَ عنهم ﷺ، وفي ذلك كان عزاء من مرّت به السنوات من أمة سيدنا محمد وهو فقير لا يقدر على أن يضحّي، فقد دخل في أضحية رسول الله ﷺ. وذبح الكبش الثاني فقال: اللهم منك وإليك، وهذا عن محمّد وآل محمد، وعلِمنا ذلك، وأن أفضل ما يُتَعَبَّدُ به يوم العاشر من شهر ذي الحجة إهراق الدماء، أي: ذبح الأضاحي من أجل الله تعالى، إبلاً، وبقرًا، وغنمًا.

وقد تقدّم معنا جواز البقرة عن سبعة، والبدنة عن سبعة، واختلاف الأئمة في ذلك، وأن الجمهور على أنه يجزئ البدنة الواحدة عن سبعة يضحون أو يضحي بعضهم، وينوي بعضهم شيئًا آخر.

-

واشترط الحنفية أن يكون النيات كلها من القُرَب، لا مجرد إرادة ما أباح الله من اللحم، فإنه لا يصح حينئذٍ أن يضحي من له سُبعٌ من تلك البدنة، أو البقرة التي بعض أصحابها لا ينوون بها نُسُكًا بحصتهم منها ولا تقرّبًا، ولم

-

يشترط هذا غيرهم، وقالوا: شرط صاحب السُبع:

-

له أن يجعله عن هدي

-

أو عن كفارة

-

أو عن أضحية

-

ما دام يملك سُبُعًا في بقرة، أو بدنة.

وفي تأكد الأضحية، يقول الإمام مالك: "قَالَ مَالِكٌ: الضَّحِيَّةُ سُنَّةٌ وَلَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ، وَلاَ أُحِبُّ لأَحَدٍ مِمَّنْ قَوِيَ عَلَى ثَمَنِهَا أَنْ يَتْرُكَهَا."؛ أي: فهي مؤكّدة السنيّة، "وَلاَ أُحِبُّ لأَحَدٍ مِمَّنْ قَوِيَ عَلَى ثَمَنِهَا أَنْ يَتْرُكَهَا"، فذلك من أفضل الأعمال -كما سمعنا- وما تُقرّب إلى الله في يوم الأضحى بشيءٍ أحب إليه من إراقة الدماء.

وقد علمنا حرصه على الأضحية ﷺ في سنواته في المدينة المنورة، حتى كان عام حجة وداعه. وأنه نحر بيده في يوم النحر ثلاثًا وستين بدنةً، وأمر سيدنا عليًا أن يكمل البقية من المئة التي أهداها ﷺ. وأنه أيضًا نحر بقرةً عن أمهات المؤمنين أضحية، فذبح بقرة للأضحية عن أزواجه أمهات المؤمنين، رضي الله تبارك وتعالى عنهن.

و هكذا نرى حكمة الحق في توقيت الأعمال، و تخصيص الأيام والليالي من خلال السنة بأعمال مخصوصة، وفي ذلك ترتيب المؤمن برنامجه في الحياة ليكون على بصيرة فيما يقرّبه إلى الله. ويزاحم هذا الشرع المصون والترتيب الإلهي من يريد أن يكون الآمر والناهي لخلق الله تعالى دون الله المنظم أمرهم، فيشغلون الخلق في لياليهم وأيامهم وأشهرهم بشؤونٍ من عندهم، فيها ما يخرج عن الشرع، أو يضادّه، أو يُوقعه في المعصية، فأتباعهم قبلوا مزاحمة أعداء الله لشرع الله، وغفلوا عن شرف العبودية للحق، وذلة ومهانة العبودية لغيره، فصاروا أتباعًا أذلةً لغير الحق، تحكّموا عليهم في كيفية قضاء أوقاتهم، وترتيب أيامهم ولياليهم، وماذا يعظّمون، وماذا يخصّون من الأفعال في الوقت الفلاني والوقت الفلاني، وما يسع المؤمن إلا الانقياد لشريعة الحق -جل جلاله- ولا يقبل إلا ما كان مباحًا، وهم على درجاتٍ بعد ذلك في أخذ الأمر، وأرباب التشبه يقعون في معية المتشبَّه به، ويتعرّضون للحشر معه يوم القيامة، و "من تشبّه بقوم فهو منهم".

وبذلك ينبغي أن يمتلك المؤمن بتشريع ربه، ويملأ بذلك صدور أهله وأولاده، ويقيمون أمورهم على إرشادات الحق ورسوله ﷺ، ويعلمون ما أودع الله في التوقيت للأعمال من سر الارتباط بالأيام والليالي، وقطع مراحلها بموجبات الفوز والسعادة، وما يوجب القرب من الحق -جلّ جلاله وتعالى في علاه- وما يكسب به الإنسان من العمر القصير ما ينال به النعيم الكبير في عمر الدوام والخلود والأبد، فخير ما في العمر القصير في الدنيا ما عَمَرنا به عمرًا لم يجعل الله له آخرًا ولا نهاية، فهذا خير ما نكسبه من هذه الحياة، وما سواه داخل في العبث واللهو واللعب الذي شُغِلَ به أكثر الخلق في الدنيا (وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۖ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ) [الأنعام:32]، (أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ)[الحديد:20]. وكل ذلك يذهب هباءً منثورًا، ومنه ما يجلب الوزر، ودخول النار (وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ* سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ)؛ هكذا يُعمَر العمر، وهكذا يُغتنم (سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ) [الحديد:20-21]. جلّ جلاله، يا ذا الفضل العظيم، هب لنا الفضل العظيم.

كنا نعهد الأخيار في بلداننا ومختلف البلدان، يجعلون شأنهم في الأيام والليال ومع أسرهم، ما يعلمون إلا ما جاء به الشرع الحنيف الشريف، والأيام المميزة عندهم (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ).. يرعون حرمة الأربعة الحرم، ويرعون مكانة رمضان، والعيد؛ عيد الفطر وعيد الأضحى، ثم الأيام التي فيها التخصيص والتشريف، ما خُصّص به أصل الشرع من هجرة، أو مولد، أو معراج، وما إلى ذلك…

وكانوا يرتبون إيقاف أعمالهم احتفالًا في الأيام والليالي على هذا الأساس؛

-

ما بين رمضان -لياليه وأيامه-

-

وأيام عيد الفطر والأضحى

-

ويميّزون العشر من ذي الحجة

-

ويميزون أيضًا العشر من محرم، ويومي تاسوعاء وعشوراء

-

ويتذكرون ولادة نبيّهم في ربيع الأول

-

ويعظّمون شهر رجب

-

ويعلمون ما ذكر نبيّهم عن شهر شعبان، من أنه شهر تُعرَضُ فيه الأعمال على الله، وتُنسَخُ الآجال

-

ويعرِفون لرمضانَ قدرَه

وعلى ذلك تقوم حياتُهم، بهذا كانت صبغة الإيمان وصبغة الإسلام قويةً فيهم، و طرأ ما طرأ على الأمة، والتفت الأنظار في الاهتزاز والاعتبارات والأفراح، إما بلعبٍ، وإما بحروبٍ، ومُلكٍ، ودنيا، وإما باقتراحاتٍ من الكفار ليوم الأرض، ويوم عيد الأم، ويوم العمّال، وعيد الشجرة، وما إلى ذلك من الكلام، اللعب واللهو الفارغ والهزو الذي لا أصل له، ولا معنى له كذلك، ولكنه يأخذ العقول التي غابت عنها نورانية الشرع، وشرف العبودية للحقّ، جلّ جلاله وتعالى في علاه. فالله يحفظ علينا حقائق الإسلام والإيمان، والتبعية لسيد الأكوان، ويبارك في ليالينا وأيامنا، ونعرف ما أُمرنا به في موازين وضبط الفرح والسرور والحزن والهم. كل يوم لا نعصي الله فيه فهو عيد، (قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ) [يونس:58]، (مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ ۖ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ)[النحل:96]، (إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ)؛ أي: بدنياك وما فيها من زخرف ومظاهر، (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ) [القصص:76]، واسلك المسلك القويم الصحيح (وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا) في استعدادك للآخرة، وبناء حياة الأبد (وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)[القصص:77].

الله يبارك في أيامنا وليالينا، ويرزقنا عمارتها بما يُوجب رضاه، وما نُدرك به واسع عطاه، ولا يحرمنا خير ما عنده لشرِّ ما عندنا، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، بسِرّ الفاتحة إلى حضرة النبي ﷺ.

11 صفَر 1443