شرح الموطأ -268- كتاب الفرائض: باب ميراث الجَدَّة

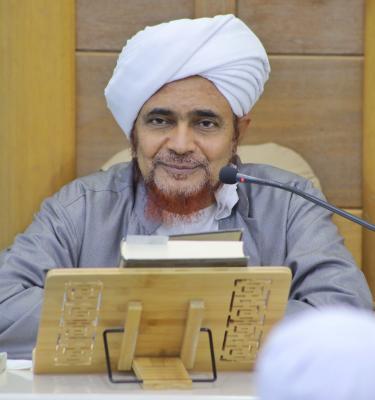

شرح فضيلة الحبيب العلامة عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة.

فجر الثلاثاء 28 صفر 1443هـ.

باب مِيرَاثِ الْجَدَّةِ

1465 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ : مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ، وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئاً، فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ، فَسَأَلَ النَّاسَ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ : حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَاهَا السُّدُسَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ، فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ لَهَا: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ، وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ إِلاَّ لِغَيْرِكِ، وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئاً، وَلَكِنَّهُ ذَلِكَ السُّدُسُ، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا.

1466 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَتَتِ الْجَدَّتَانِ إِلَى أبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ السُّدُسَ لِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الأُمِّ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: أَمَا إِنَّكَ تَتْرُكُ الَّتِي لَوْ مَاتَتْ وَهُوَ حَيٌّ كَانَ إِيَّاهَا يَرِثُ، فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا.

1467 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، كَانَ لاَ يَفْرِضُ إِلاَّ لِلْجَدَّتَيْنِ.

1468 - قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا، أَنَّ الْجَدَّةَ أُمَّ الأُمِّ، لاَ تَرِثُ مَعَ الأُمِّ دِنْيَا شَيْئاً، وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ، يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً، وَأَنَّ الْجَدَّةَ أُمَّ الأَبِ، لاَ تَرِثُ مَعَ الأُمِّ، وَلاَ مَعَ الأَبِ شَيْئاً، وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ، يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً، فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْجَدَّتَانِ، أُمُّ الأَبِ، وَأُمُّ الأُمِّ، وَلَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى دُونَهُمَا أَبٌ وَلاَ أُمٌّ. قَالَ مَالِكٌ: فَإِنِّى سَمِعْتُ أَنَّ أُمَّ الأُمِّ، إِنْ كَانَتْ أَقْعَدَهُمَا، كَانَ لَهَا السَّدُسُ، دُونَ أُمِّ الأَبِ، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّ الأَبِ أَقْعَدَهُمَا، أَوْ كَانَتَا فِي الْقُعْدَدِ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءً، فَإِنَّ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.

1469 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ مِيرَاثَ لأَحَدٍ مِنَ الْجَدَّاتِ، إِلاَّ الْجَدَّتَيْنِ، لأَنَّهُ بَلَغَنِي: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَرَّثَ الْجَدَّةَ، ثُمَّ سَأَلَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ ذَلِكَ، حَتَّى أَتَاهُ الثَّبَتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ وَرَّثَ الْجَدَّةَ، فَأَنْفَذَهُ لَهَا، ثُمَّ أَتَتِ الْجَدَّةُ الأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهَا: مَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئاً، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا.

1470 - قَالَ مَالِكٌ: ثُمَّ لَمْ نَعْلَمْ أَحَداً وَرَّثَ غَيْرَ جَدَّتَيْنِ، مُنْذُ كَانَ الإِسْلاَمُ إِلَى الْيَوْمِ.

نص الدرس مكتوب:

الحمد لله على ما أكرمنا من هُداه وبيانه على لسان مُصطفاه، صلى الله وسلم وبارك وكرّم عليه، وعلى آله وصحبه ومن اقتدى به واتّبعه وسار في سبيل رضاه، وعلى آبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسله صفوة الحق تعالى من براياه، وآلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقرّبين وعباد الله الصالحين أجمعين، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.

ويذكر الإمام مالك -عليه رضوان الله تعالى- ميراث الجدة؛ وهي: أم الأم، وأم الأب، والجدّات يرثن إذا لم يكن للميت أم، فإذا وُجِدَت الأم للميت فلا إرث لأحدٍ من الجدات، فإذا وُجِدَ عدد من الجدات؛ فإن الفرض هو السُّدس يُقسَم بينهن، وكلُّ من لم تُحْجَب منهن تأخذ نصيبها من السُّدس، فالقُرب من جهة الأم تَحجُب البُعد من جهة الأب، وهكذا بيّن في هذه الكلمات -عليه رضوان الله- ما بلغوا في شأن إرث الجدة فذكر لنا: "عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ"، -رضي الله تعالى عنه-؛ أي: أم الأم، المراد بـالجدة أم الأم، "تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا"؛ يعني: أعطني ميراث ولد ابنتي، "فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ -رضي الله عنه-: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ"؛ يعني: ما ذُكرتِ في آيات القرآن، " وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئاً"؛ أي في حديثه شيئًا، "فَارْجِعِي"؛ يعني إلى بيتك، "حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ"؛ يعني: علماء وفقهاء الصحابة.

وجاء في رواية "حتى أشاور أصحابي، فإني لم أجد لك في كتاب الله نصًا، ولم اسمع فيك من رسول الله ﷺ شيئًا"؛ وفي هذا:

-

كمال التثبّت من سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه

-

وإرادته أن يسأل ذوي العلم و الفهم.

-

وأنه قد يكون عند أحد من الصحب الكرام علم عن رسول الله ﷺ.

-

وفيه بيان أن العلم وصفه الإطلاق: فيوجد فيه ومنه مع المَفضول ما لا يوجد عند الفاضل.

وهذا أبو بكر الصديق كان ألزم الصحابة لرسول الله ﷺ وصاحبه من قبل الإسلام، ولكن مع ذلك لم يَدْرِ بخبر قضائه ﷺ في الجدة بالسدس، وتَلقّاه عن غيره من الصحابة الذي أسلموا من بعده والذين جاؤوا من بعده، وهكذا شأن أُولي الخير والعلم من أُولي الأمر وأرباب الفُتْيا، في كل ما توقّعوا فيه نصًّا لم يَحضُرهم، وكلما احتمل فيه الاجتهاد آراء أن ينظروا إلى من هو أهلٌ لحمل الأمانة من الرواية أو الاجتهاد، فيتشاور هو وإياهم حتى يتبيّن لهم في المسألة رُشْد، ويتبيّن لهم في المسألة ما هو أوضح وأصلح. فهكذا كان شأن الخلفاء الراشدين والعلماء العاملين، عليهم رضوان الله تبارك وتعالى.

قال لها: "فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ"؛ يعني: الصحابة الذين رأوا رسول الله ﷺ وسمعوا منه، "فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ"؛ لمّا سأل لهم أبو بكر الصديق، "حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ"؛ في قضاء وفيه جدة، "أَعْطَاهَا السُّدُسَ"، وجاء في رواية أن هذه الجدّة هي أم الأم، "فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟"؛ أحد سمع هذا من النبي معك؟ سمع قضاؤه ﷺ في هذا غيرك؟ لكمال التثبُّت وتقوية غلبة الظن. والمغيرة أيضًا كان من فقهاء الصحابة ولكن أحب أبو بكر أن يتأكد من الأمر ويسمع من غيره.

"فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ"؛ أن رسول الله ﷺ قضى للجدة بالسدس، فأنفذه لها وقال: فلك السدس، "فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ"؛ أنّ للجدة السُّدس، وهذا حكم الجدة الوارثة إذا لم تُحْجَب، الأم تحجب جميع الجدّات، وبعد ذلك فالقربى من جهة الأم تحجب البعد من جهة الأب، فإن استوت الدرجة؛ وَرِثَتْ الاثنتان، وهكذا إذا كان القُرب من جهة الأب والبُعد من جهة الأم؛ فإنهما يرثان معًا.

قال -عليه الرضوان-: "ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الأُخْرَى"؛ يعني: أم الأب، جاءت إلى سيدنا عمر وقالت: أنا أَولى بالميراث من أم الأم، إذ لو ماتت لم يرثها لأنه ولد البنت، ليس من الورثة، ولو مُتُّ وَرِثني ولد ولدي، فجاءت الجدة الأخرى من قِبل الأب إلى عمر -رضي الله عنه-، يعني تسأله ميراثها من ابن ابنها، "فَقَالَ لَهَا: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ، وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ"؛ أي: الذي قُضي به من النبي ﷺ وخليفته الصديق، "إِلاَّ لِغَيْرِكِ"؛ أي: لأم الأم، وأنت أم الأب، "وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئاً"؛ من عند نفسي، ما لي إلا الاتباع، "وَلَكِنَّهُ ذَلِكَ السُّدُسُ"؛ المُتقدِّم الذي قضى به رسول الله ﷺ وأبو بكر.

"فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا"؛ نصفه لأم الأب ونصفه لأم الأم، "فَهُوَ بَيْنَكُمَا"؛ يعني: بالسويّة، "وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ"؛ ما خلّف إلا أُم أُم، أو أم أب فقط، فلها السُّدس، فإذا اجتمعن فَيُفرِّقُ السُّدس بينهن.

"وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا"؛ وكان هذا قضاء سيدنا عمر أيضًا بمحضر جماعة من الصحابة ولم يُنكِر عليه أحد فكان إجماعًا منهم، وعلى ذلك كان الأئمة الأربعة، عليهم رضوان الله تبارك وتعالى.

جاء في رواية الحاكم عن عُبادة: "أنَّ النَّبيَّ ﷺ قَضَى للجدَّتينِ مِن الميراثِ بالسُّدُسِ بينَهُما"، وكذلك في رواية أبي داود عن أبي هريرة: "أن النبي ﷺ جعل للجدّة السُّدس إذا لم يكن دونها أمٌّ"، قال ابن مسعود: الجدة غير وارثة، وقضى لها ﷺ تَبرُّعًا وتَفضُّلًا لا وارثًا، ولكن غير ابن مسعود قالوا: هو إرثُها.

وكذلك عن القاسم بن مُحمَّد بن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- أنه قال: "أَتَتِ الْجَدَّتَانِ"؛ أي: أم الأب وأم الأم، "إِلَى أبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ"؛ أي: في واقعة أخرى غير الواقعة السابقة، "فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ السُّدُسَ لِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الأُمِّ"؛ لأنه التي بَلَغه فيها القضاء من رسول الله ﷺ، "فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ"؛ عبد الرحمن بن سهل قال له: يا أبا بكر يا خليفة رسول الله ﷺ، "أَمَا إِنَّكَ تَتْرُكُ الَّتِي لَوْ مَاتَتْ" هي "وَهُوَ حَيٌّ كَانَ إِيَّاهَا يَرِثُ"؛ لأنه ابن ابنها، وتعطي الجدة التي لو ماتت وهو حي لم يرثها، لأنه ابن ابنتها؛ ليس من الورثة، "فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا".

وهكذا، وكأن هذه الواقعة الثانية لم تبلغ سيدنا عمر أيضًا، فلما جاءته مثلها قَضى بمثل القضاء نفسه؛ لأنه لم تبلغه الثانية، وإلا اتبع أبا بكر فيها من دون تأمل، ولكن لمّا كان لمْ يطّلع على قضاء أبا بكر، قال: إنما قضاء رسول الله ﷺ وأبو بكر للجدة بالسدس، وكان لغيركِ؛ يعني: لأم الأم ليس لأم الأب، وأنت أم أب فأنت وأم الأم سواء، ما عندي لَكم إلا هذا السدس الذي قضى به رسول الله وأبو بكر، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وإن انفردت إحداكما فهو لها، وعليه أجمع من بعدهم.

إذًا؛ ميراث الجدات السُّدس وإن كَثُرنَ، فسواءٌ فيه كَثيرُهنَّ و واحِدتُهنَّ كما هو حال الزوجات، إن كان واحدة وإن كان اثنتين وإن كان ثلاثة وإن كان أربعة هذا هو، الربع والثُّمُنْ، يقتسمنَه بينَهن بالسويّة، لا شيء يزيد ولا ينقص، والجدات كذلك.

وأخبر "أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، كَانَ لاَ يَفْرِضُ إِلاَّ لِلْجَدَّتَيْنِ"؛ يعني: أم الأم وأم الأب، ما يجاوزها إلى ما فوق، ولكن الجمهور على أنه ترث ما لم يكن أقرب منها إلى الميت.

كما قال في الرواية الأخرى: "الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا"؛ يعني: المدينة المنورة، "أَنَّ الْجَدَّةَ أُمَّ الأُمِّ، لاَ تَرِثُ مَعَ الأُمِّ دِنْيَا"؛ أي: الأم القريبة التي هي مباشرة، أم الميت بنفسه، "شَيْئاً، وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ، يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً، وَأَنَّ الْجَدَّةَ أُمَّ الأَبِ، لاَ تَرِثُ مَعَ الأُمِّ"؛ كذلك فالأم تحجب الجدات كلهن، "وَلاَ مَعَ الأَبِ شَيْئاً"؛ أي إذا كان ابنها موجود فهو يحجبها أيضًا، فلا ترث الجدة مع وجود -ابنها أب الميت- شيء.

قال: "وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ، يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً، فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْجَدَّتَانِ، أُمُّ الأَبِ، وَأُمُّ الأُمِّ، وَلَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى دُونَهُمَا أَبٌ وَلاَ أُمٌّ. قَالَ مَالِكٌ: فَإِنِّى سَمِعْتُ أَنَّ أُمَّ الأُمِّ، إِنْ كَانَتْ أَقْعَدَهُمَا"؛ يعني: أقربهما للمتوفى، "كَانَ لَهَا السَّدُسُ، دُونَ أُمِّ الأَبِ"؛ بأن كانت هذه أم أم مباشرة، وتلك أم أب أب أبعد منها فتحجبها، "أَوْ كَانَتَا فِي الْقُعْدَدِ مِنَ الْمُتَوَفَّى"؛ أي: القربى من المتوفى، "بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءً، فَإِنَّ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ"؛ أو نصفين، نصف لهذه ونصف لهذه.

"قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ مِيرَاثَ لأَحَدٍ مِنَ الْجَدَّاتِ، إِلاَّ الْجَدَّتَيْنِ، لأَنَّهُ بَلَغَنِي: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ"؛ يعني: أم الأم وأم الأب، "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَرَّثَ الْجَدَّةَ، ثُمَّ سَأَلَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ ذَلِكَ، حَتَّى أَتَاهُ الثَّبَتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ وَرَّثَ الْجَدَّةَ، فَأَنْفَذَهُ لَهَا، ثُمَّ أَتَتِ الْجَدَّةُ الأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهَا: مَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئاً، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا"، كما تقدّم.

"قَالَ مَالِكٌ: ثُمَّ لَمْ نَعْلَمْ أَحَداً"؛ يعني أنّ أحدًا بعد ذلك، "وَرَّثَ غَيْرَ جَدَّتَيْنِ"؛ أم الأم وأم الأب، "مُنْذُ كَانَ الإِسْلاَمُ إِلَى الْيَوْمِ"؛ يعني: إلى زمان مالك -رضي الله تعالى عنه- فلعله لم يبلغه أو لم يصحّ عنده ما جاء من توريث زيد وعلي وابن عباس وابن مسعود أم الجد للأب؛ يعني: أم أب الأب؛ ورّثوها كذلك، فلم يبلغ ذلك الإمام مالك، أو أنه يقصد إنفاذ أُمراء المدينة أنه لم يحصل من الأُمراء وجود حالة مثل هذه، والله أعلم.

رزقنا الله الاستقامة والصدق معه والكرامة، والدخول في دائرة حبيبه ﷺ المُظلّل بالغمامة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة ودار المُقامة، ودفع عنا جميع موجبات الحسرة والندامة، وأثبَتنا في ديوان أهل الصدق معه والإخلاص لوجهه الكريم، ومن أتحفهم بالاستقامة، وأصلح شؤون الأمة وكشف الغُمّة عنا وعن جميع الأمة بِسرِّ الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد ﷺ.

05 ربيع الأول 1443